Réseau et implantation

L’arrosage automatique est aujourd’hui un indispensable pour tous ceux qui souhaitent un jardin toujours vert sans passer des heures à manier le tuyau d’arrosage. Invisible lorsqu’il ne fonctionne pas, précis lorsqu’il s’active, il repose sur une implantation réfléchie et des réseaux enterrés bien conçus. Ces deux éléments sont la clé d’un système fiable, durable et performant.

L’implantation : la base d’un arrosage efficace

Avant de penser à la technique ou au matériel, tout commence par l’implantation du réseau d’arrosage. C’est elle qui détermine la qualité de la couverture et la consommation en eau.

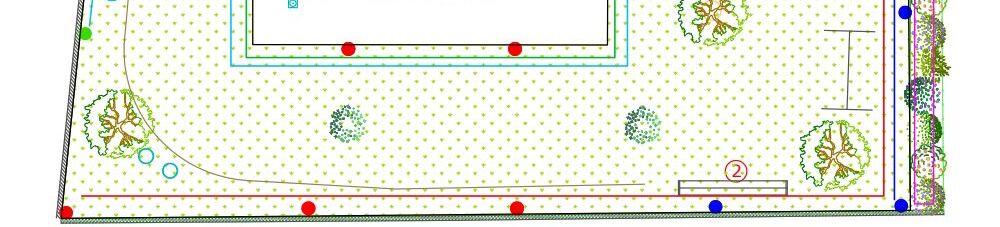

Une bonne implantation repose sur une étude du terrain : forme du jardin, zones d’ombre et d’ensoleillement, types de plantations, dénivelés… Autant de paramètres à prendre en compte avant le premier coup de pelle. Sur plan, chaque arroseur doit être positionné de manière à couvrir toute la surface du terrain, sans créer de zones sèches ni de zones trop arrosées. On parle de plan d’arrosage ou de plan d’implantation, souvent réalisé à partir du plan de masse du terrain.

Ce schéma permet de visualiser le recoupement des jets d’arroseurs : chaque zone doit recevoir l’eau de plusieurs arroseurs afin d’obtenir une répartition parfaitement homogène. Trop d’arrosage dans une zone entraîne des tâches de gazon gorgées d’eau, pas assez d’arrosage, et c’est le jaunissement assuré. Tout est question d’équilibre.

Autre enjeu : la longueur et la structure du réseau. Dans les années antérieurs, on réalisait souvent des couronnes, c’est-à-dire un grand tour du terrain avec des départs successifs vers les arroseurs.

Aujourd’hui, les méthodes ont évolué. Une implantation optimisée permet de réduire le nombre de mètres linéaires de tuyaux et donc de limiter les tranchées, les raccords et les risques de fuite.

Moins de tranchées, c’est un chantier plus rapide, un coût réduit et un réseau plus fiable dans le temps.

Une fois l’implantation validée, le repérage sur le terrain se fait directement avant la pose. Certains professionnels tracent à la bombe ou utilisent des piquets pour matérialiser chaque ligne d’arrosage. C’est une étape clé avant de passer à l’enfouissement du réseau.

Les réseaux enterrés : le cœur du système

Sous la pelouse, tout un réseau invisible prend vie pour alimenter les arroseurs. Ce réseau se divise en deux grandes parties : le réseau sous pression permanente et le réseau d’arrosage commandé.

1. Le réseau d’alimentation sous pression

Ce premier réseau relie le point d’eau (compteur ou source) à la nourrice d’électrovannes.

C’est la colonne vertébrale du système. Elle doit être solide, étanche et durable.

On utilise ici du tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD), plus connu sous le nom de Plymouth, capable de résister à une pression de 16 bars.

Ce choix ne se fait pas uniquement pour la pression, mais surtout pour la résistance mécanique : ce tuyau plus épais supporte mieux l’écrasement du sol et les variations de température.

Ce réseau est constamment en pression, il doit donc être posé avec soin. Chaque raccord doit être parfaitement étanche, les coudes et jonctions bien serrés pour éviter toute fuite ou infiltration.

2. Le réseau d’arrosage commandé

Après les électrovannes, on entre dans la partie mobile du système : le réseau d’arrosage proprement dit.

Chaque électrovanne pilote une ou plusieurs zones d’arrosage, en fonction du plan d’arrosage automatique.

Lorsque l’électrovanne s’ouvre, la pression d’eau soulève les arroseurs escamotables, qui dispersent leurs jets en éventail. Une fois le cycle terminé, la pression retombe et les arroseurs disparaissent à nouveau dans le sol.

Pour ces réseaux secondaires, on utilise aussi du tuyau polyéthylène noir, mais cette fois avec une pression nominale de 10 bars.

Sur les tronçons principaux, un diamètre de 25 à 32 mm est largement suffisant pour la majorité des jardins particuliers.

Les petites dérivations, appelées antennes, alimentent directement les arroseurs. Elles sont généralement posées en 16 mm basse densité 6 bars, un diamètre qui offre la souplesse nécessaire pour les ajustements sur le terrain tout en restant robuste une fois enterré.

Des réseaux simples, fiables et bien pensés

Un réseau d’arrosage automatique bien conçu, c’est avant tout un réseau lisible :

- une alimentation claire,

- des électrovannes regroupées dans un regard étanche ou un tabouret,

- des antennes logiques, sans croisements inutiles,

- un programmeur qui pilote tout le système de manière autonome.

Le programmeur peut être installé dans la maison, dans le garage ou directement à proximité des électrovannes. Certains modèles fonctionnent sur pile, d’autres sur secteur, voire connectés via Wi-Fi pour un pilotage à distance depuis un smartphone.

Grâce à cette automatisation, l’arrosage se déclenche aux horaires choisis, en fonction des besoins du jardin. C’est un gain de confort évident, mais aussi une économie d’eau notable lorsqu’il est bien réglé.

Une implantation bien pensée pour un jardin durable

Le succès d’un arrosage automatique ne dépend pas seulement du matériel, mais de la qualité de l’implantation et du réseau enterré.

Une mauvaise implantation peut créer des déséquilibres irréversibles : zones mortes, fuites, pression insuffisante, arroseurs qui ne se lèvent pas…

À l’inverse, une étude d’implantation professionnelle et une pose soignée du réseau garantissent des années de tranquillité.

C’est pour cela qu’il est souvent recommandé de faire appel à un installateur spécialisé, capable de concevoir un plan d’arrosage sur mesure, adapté à la topographie du terrain, à la pression disponible et au type de végétation.

En résumé, l’implantation et le réseau sont les fondations d’un arrosage automatique performant.

Bien pensés, ils assurent un gazon vert et uniforme, une consommation d’eau maîtrisée, et un confort d’utilisation inégalé.